なぜ優秀な管理職ほど部下が離れていくのか?心理学で解明する3つの盲点

はじめに:優秀な管理職が直面するパラドックス

「なぜ自分の部下ばかりが辞めていくのだろう?」

プレイヤーとして優秀で、昇進した管理職の多くが抱える深刻な悩みです。数字は上げているし、会社からの評価も悪くない。それなのに、なぜか部下との関係がうまくいかず、離職者が後を絶たない。

実は、これには心理学的な理由があります。優秀であるがゆえに陥りやすい「3つの心理的盲点」が、知らず知らずのうちに部下との距離を生んでいるのです。

優秀な管理職が陥る3つの心理的盲点

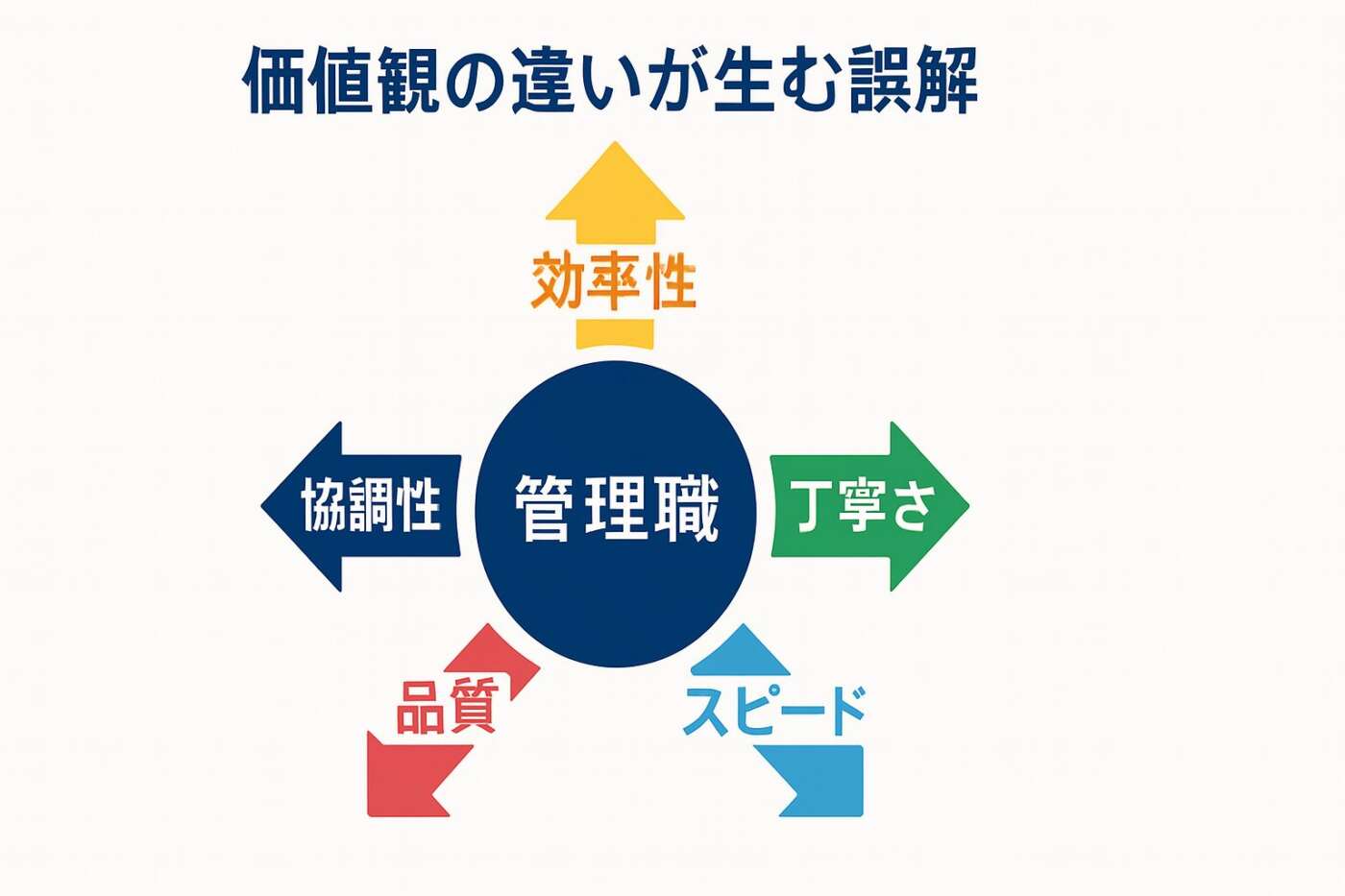

盲点1:「自分の価値観=正解」という思い込み

優秀な管理職ほど、自分なりの成功パターンを持っています。「この方法で結果を出してきた」という自信があるからこそ、部下にも同じやり方を求めてしまいがちです。

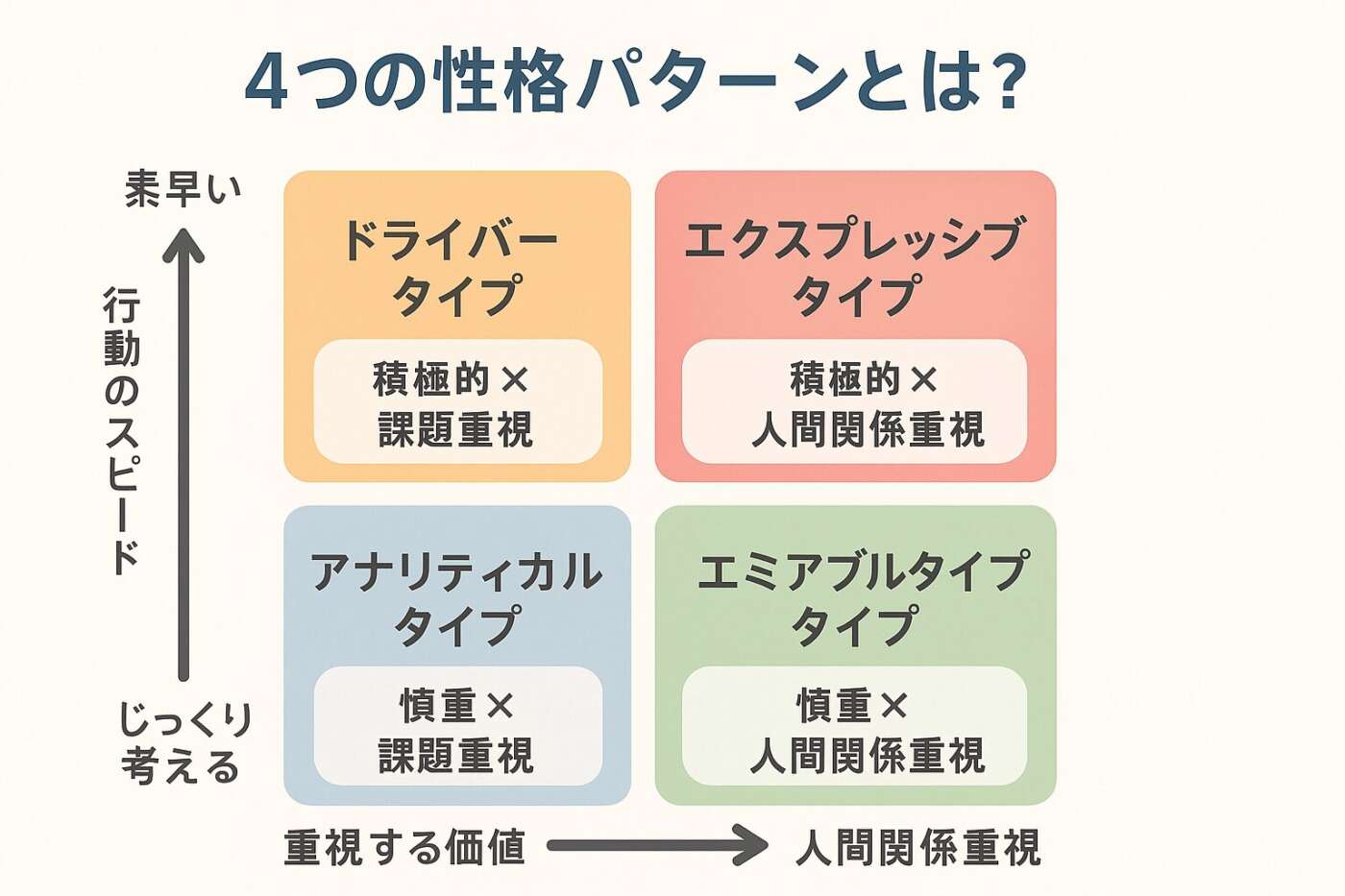

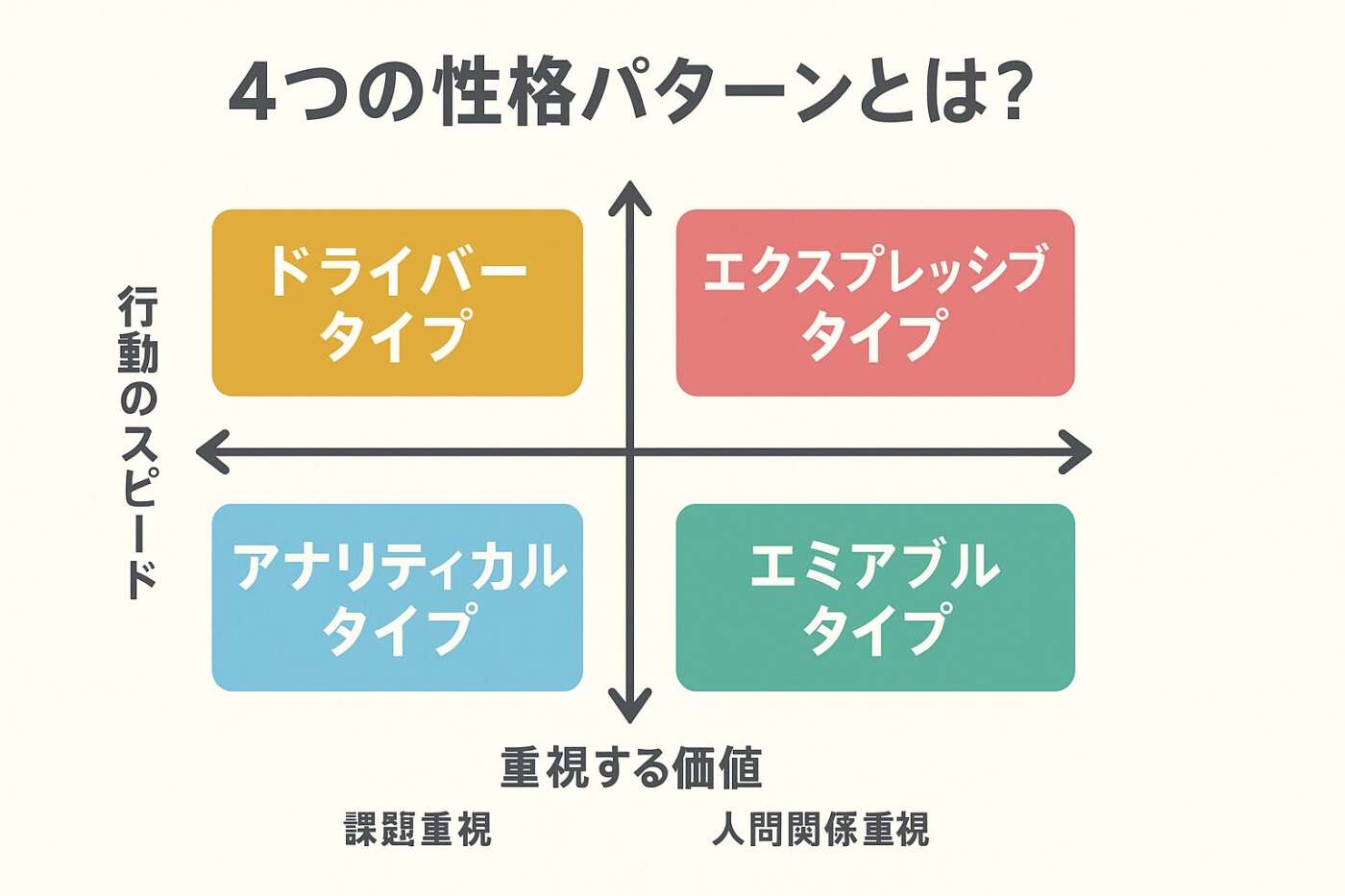

人は誰でも自分の価値観というフィルターを通して世界を見ています。心理学では、これを「知覚の投影」と呼びます。自分が重視することを、相手も同じように重視するはずだと無意識に思い込んでしまうのです。

たとえば、効率性を重視する管理職が、丁寧さを重視する部下に対して「もっとスピードを上げろ」と指示を出す場面を想像してみてください。管理職にとっては「当然の改善提案」でも、部下にとっては「自分の強みを否定された」と感じてしまいます。

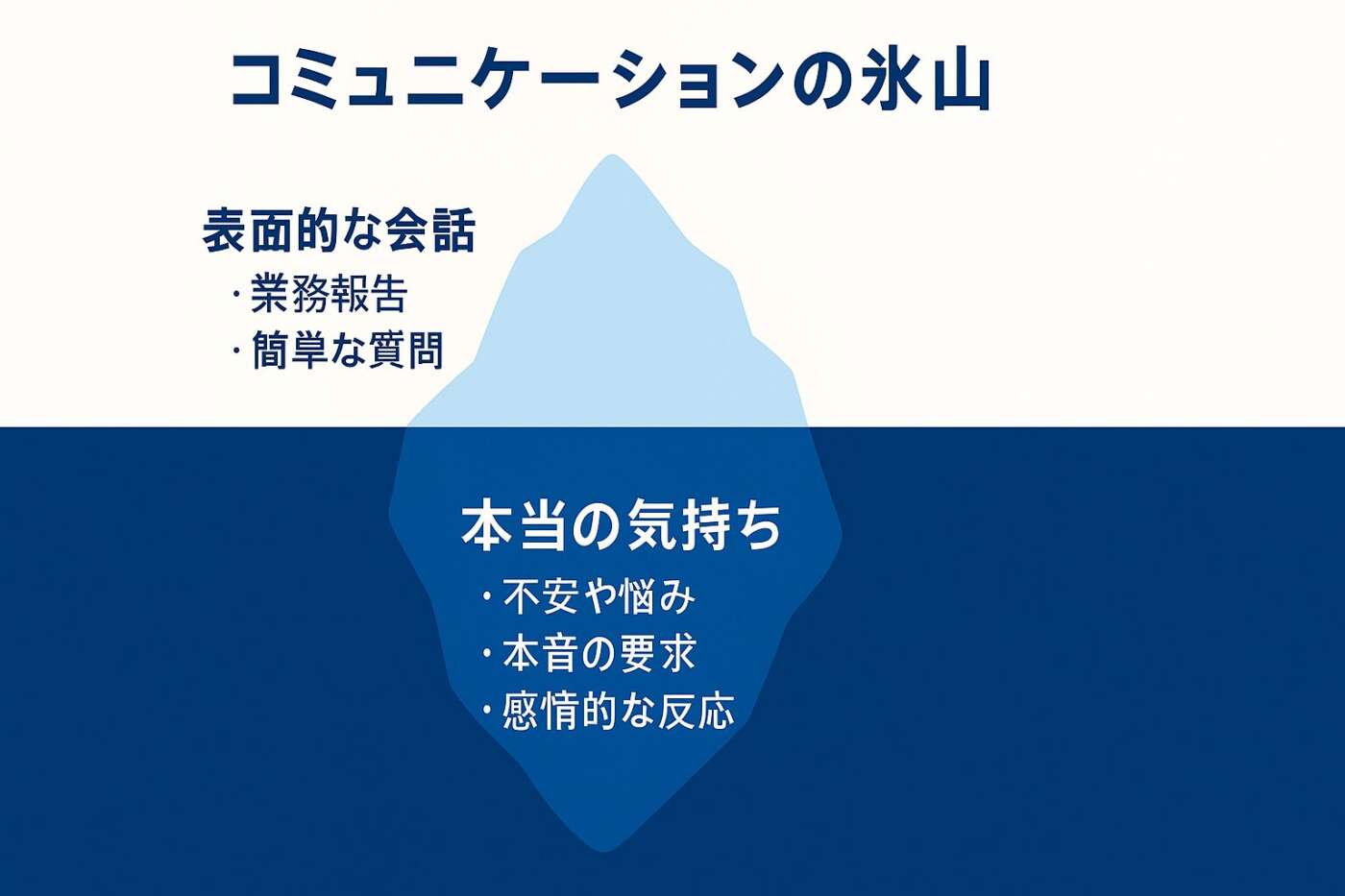

盲点2:表面的なコミュニケーションで満足してしまう

優秀な管理職は、業務効率を重視するあまり、コミュニケーションも「要点を伝える」ことに集中しがちです。しかし、部下が本当に求めているのは、表面的な情報交換ではなく、心理的な安全性と信頼関係なのです。

心理学では、人間関係の基盤となる「ラポール(信頼関係)」の重要性が証明されています。ラポールが築かれていない状態では、どんなに正しい指示でも相手の心に届きません。

部下が「分からないことがあります」と相談してきたとき、優秀な管理職は素早く解決策を提示します。しかし、部下が本当に求めているのは「この人は自分の話を聞いてくれる」という安心感かもしれません。

盲点3:「言葉の表面」しか聞いていない

部下の報告や相談を聞くとき、多くの管理職は「何を言っているか」に注目します。しかし、本当に重要なのは「なぜそれを言っているか」「何を伝えたいと思っているか」という背景にある心理です。

NLP(神経言語プログラミング)では、人が話す言葉には必ず「削除・一般化・歪曲」が含まれると考えます。つまり、表面的な言葉だけでは、相手の本当の気持ちや状況は分からないということです。

部下が「最近、仕事がきついです」と言ったとき、表面的には「業務量の調整が必要」と解釈しがちです。しかし、本当の意味は「認められていない感じがする」「成長実感がない」「人間関係に悩んでいる」など、まったく別の可能性があります。

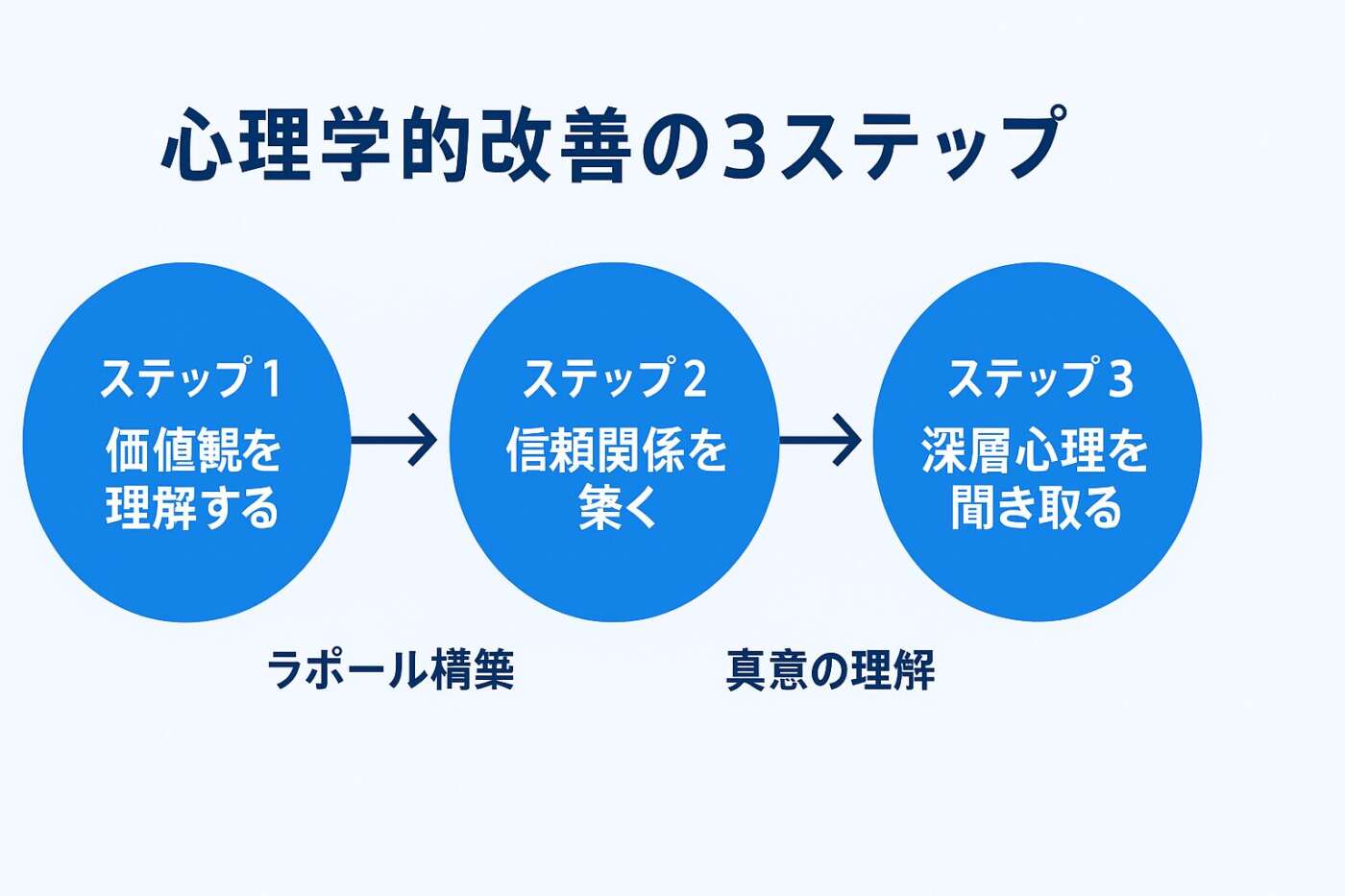

心理学的アプローチによる改善策

1. 価値観の違いを理解し、活用する

まず、自分と部下の価値観の違いを認識することから始めましょう。違いは問題ではなく、チームの多様性という資産です。

- 部下一人ひとりの価値観や動機を把握する時間を作る

- 指示を出すときは、相手の価値観に合わせた伝え方を工夫する

- 多様な価値観を活かせる役割分担を考える

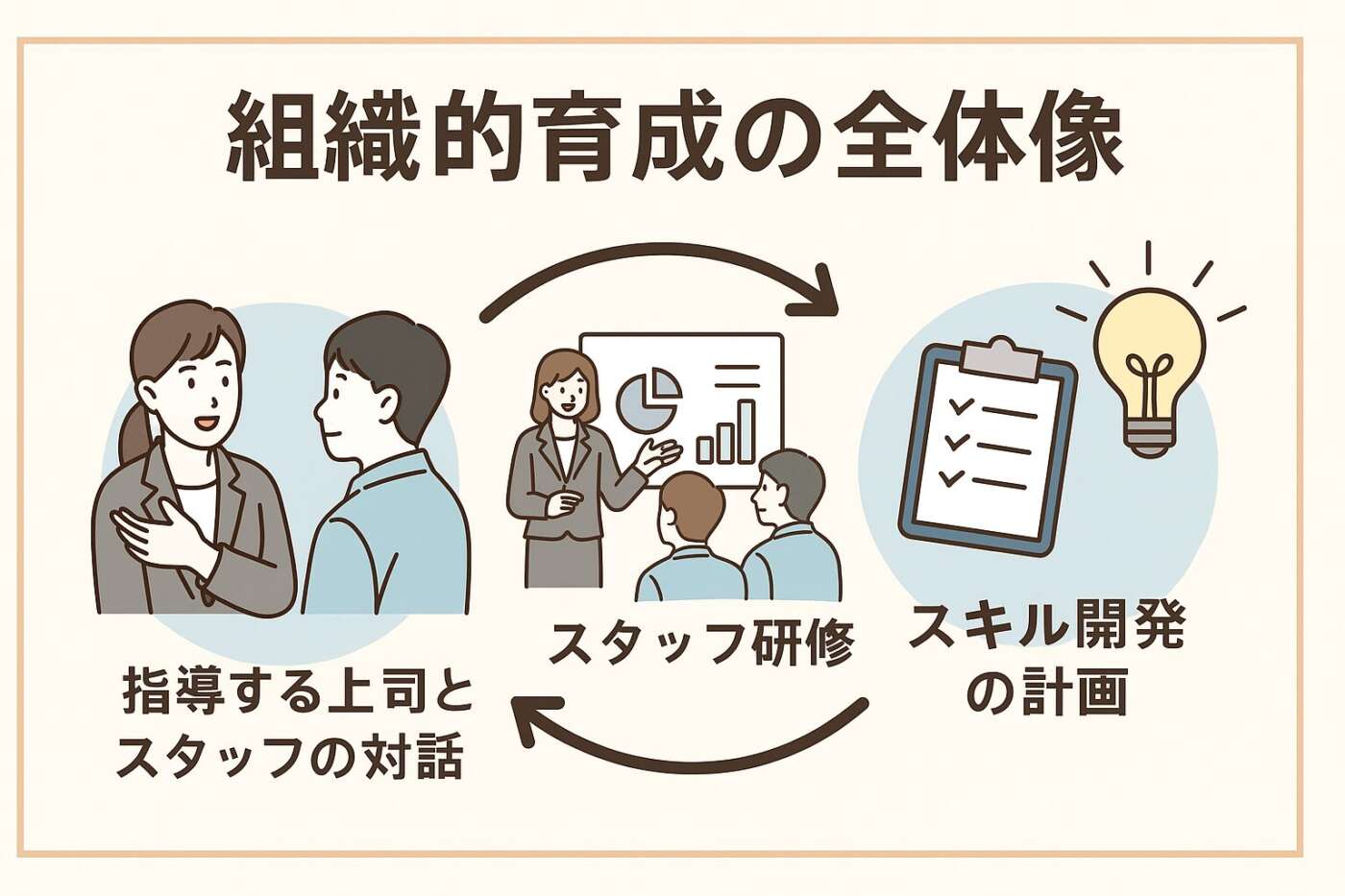

2. 信頼関係構築を最優先にする

業務効率も大切ですが、それ以上に部下との信頼関係構築に時間と労力を投資しましょう。

- マッチング:相手の話すペースや声のトーンに合わせる

- ミラーリング:相手の姿勢や動作を自然に真似る

- バックトラッキング:相手の言葉を要約して返す

3. 言葉の奥にある本音を聞き取る

表面的な言葉ではなく、その背景にある気持ちや状況を理解することを心がけましょう。

- 「具体的には?」「他には?」「どんな感じで?」など、詳細を聞く質問を増やす

- 相手の感情に注目し、「〇〇に感じているように見えるけど」と確認する

- 急いで解決策を提示せず、まず相手の話を最後まで聞く

まとめ:優秀な管理職だからこそ、心理学的視点を

優秀な管理職が部下との関係で悩むのは、能力がないからではありません。むしろ、優秀であるがゆえに陥りやすい思考パターンが存在するのです。

心理学的なアプローチを身につけることで、あなたの優秀さはより多くの人に良い影響を与える力に変わります。部下のポテンシャルを最大限に引き出し、組織全体の成果向上につながるでしょう。

🎯 管理職としての影響力を飛躍的に高めませんか?

心理学・NLP・脳科学をベースとした実践的な管理職研修で

「ぶれないリーダー」への変革を始めましょう

管理職の心理的成長をサポートする専門プログラム

「理論は分かったけれど、実際にどう実践すればいいか分からない」

「自分の思考パターンを客観視したい」

「部下との関係を根本的に改善したい」

そんな管理職の方のために、ぽるとSolutionでは心理学・NLP・脳科学をベースとした専門的な研修プログラムを提供しています。

- 自己理解を深める6つのステップ

- 実践的なコミュニケーション技術の習得

- 個人の特性に合わせたオーダーメイド指導

- 対面・オンライン両方に対応

20年の心理支援経験を持つ専門家が、あなたの管理職としての成長を個別にサポートします。

🚀 まずは無料説明会・体験参加から

「内容を詳しく知りたい」「自分に合うか確認したい」という方へ

お気軽にお問い合わせください

この記事が役に立ったと思われた方は、同じ悩みを持つ管理職の方にもシェアしていただけると嬉しいです。

28歳の時保険代理店業で起業し、保険会社の年間表彰に5年連続で選ばれる会社に育てる。

そのすぐ後、スタッフの半分が一気に会社を辞める事態になり「自分を変えなければ」と発起しNLPや心理学を本気で学ぶ。

『過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる』ことを知り、全国の経営者やビジネスパーソンにもそれを伝えるため、セミナー活動や研修活動をしている。

【保持資格】

全米NLP トレーナー・LABプロファイル®トレーナー

交流分析士・心理カウンセラー・行動心理士