近年、コミュ障とか人見知りとか自虐的にネタにする人が増えてきていますが、実際若者だけでなく年配の方でも会話に対して苦手意識を持っている人は多いように思います。

会話がなかなか続かないと空気が重くなり、気まずい雰囲気を作り出してしまいます。

こうなると、その場にいるのが苦痛になり逃げ出したくなりませんか?

このような事態を避けるためにも会話を続ける術を身につけておきましょう。

こちらの記事では会話を続けるコツと楽しい会話になりやすいネタについて解説していきます。

会話を続けるコツ5選

会話を続けるためのコツを5つ選びました。

こちらの方法を参考にして次回の会話に活かしてみてください。

相手の話を聞く

会話を切り出す時には「私は~」や「僕は~」など自分を主語にした内容はなるべく避けるようにしましょう。

基本的に人はあまり他人に興味はありません。

ですが、自分の話をしてくれると嬉しいものです。

自分に関心を持ってくれる人には好意を抱きます。

なので、たくさん相手の話を聞いてあげると会話は盛り上がります。

質問ばかりして相手の話一辺倒になると、ただのインタビュアーになってしまうので、質問の回答にはちゃんと自分の感想も伝えるようにしましょう。

そして、話の割合は相手の話と自分の話7:3ぐらいを意識するとちょうどよくなります。

「はい」「いいえ」で答えられるような質問は避ける

相手に質問をする時にはYes or Noで答えられるような質問は避けましょう。

具体的にはこちら。

・うなぎは好きですか?

・趣味はありますか?

・何か楽器は弾けますか?

・ペットは飼ってますか?

・兄弟はいますか?

・運動の習慣はありますか?

・テニスはしますか?

・好きな球団はありますか?

こういった質問は、

「そうです。」

「違います。」

という回答をされて終わってしまいます。

仮にこういった質問をする際には、次に繋がる質問もきっちりと考えるようにしてください。

例えば、

「野球は見ますか?」

という質問をしたとします。

相手から

「はい。」

という回答が来たら、続けて

「どこの球団が好きですか?」

と質問を用意しておくのです。

これで、どんどん深堀りしていく質問ができるようになり会話が続くようになります。

ベストな質問は、理由や方法を聞くような質問だといいですね。

具体例を挙げると、

・なぜ、テニスを始めたんですか?

・どうやって、禁煙に成功したんですか?

・起業しようと思ったきっかけはなんですか?

・今の会社が好きになった理由が知りたいです。

・筋肉をつける方法を教えてくれませんか?

これらの質問は相手の考えを深く聞けるので、次々と聞いたくなるような内容を引き出すチャンスとなります。

会話の基本は相手への関心です。

相手に関心があれば、自然と質問内容が浮かんでくるようになりますよ。

質問されたら回答の後に質問で返す

自分のことを聞いてきたら、回答の最後には質問で返すようにしましょう。

これで言葉のキャッチボールが始まります。

たとえ、相手にずっとボールがあったとしても、聞き役に回って気持ちよく話せるように努めてください。

質問には質問で返すと会話に流れができるようになります。

だからといって、質問されているのに回答しないで自分から質問するのはダメですよ(笑)

これは、単純に「こっちの質問は無視かよ!」と思われるので。

質問には付加情報を添えて回答する

質問の回答には付加情報を加えて回答するといいでしょう。

例えば、相手が

「趣味はありますか?」

と聞いてきたとします。

普通に質問だけに答えたら

「あります」

と答えるはずですが、これだけだと味気ありません。

ベストな回答は

「あります。休日には野球をやっています。」

と、質問内容以外にも相手の意図を汲み取った回答を添えてあげると親切です。

そこから

「野球はいつからやってたんですか?」

と話が盛り上がってくるはずです。

受け身にならず、付加情報を添えるようにして盛り上げていきましょう。

相手の話を頭の中で映像化する

相手が話をしている時には、話の内容を頭の中で映像化してみましょう。

例えば、水族館に行ってきた話をしているとしたら、実際にその人が水族館に行ってきた様子を想像するのです。

言葉だけ聞いていると気になる点が浮かびづらいですが、想像力をふくらませることで質問内容が思い浮かんでくることがあります。

映像化すると聞きたいことがどんどん浮かんでくるので、会話が盛り上がってきますよ。

ぜひ、相手が話している時は相手の話を映像化するところに意識を集中してみてください。

楽しい会話になりやすいネタ

楽しい会話になりやすいネタはこちらです。

天気

季節

住んでる場所

出身地

趣味

将来の夢や目標

出身校

テレビ番組

好きな食べ物

子供の頃に流行ったこと

お互いの持ち物

ニュース

血液型

酒

休日の過ごし方

特に血液型の話は障壁が低いので誰でも盛り上がるネタになります。

血液型占いはかなり盛り上がりますからね。

ただ、盛り上げるためには血液型占いの知識を最低限押さえて置く必要があります。

逆に以下のネタは避けたほうが良いでしょう。

政治・好きな党

野球・サッカーの応援している球団

宗教

プライベート

容姿

お金

下ネタ

アンチや反対勢力が湧くような政治とか好きなチームの話とかは避けたほうがいいでしょう。

また、宗教やお金などのセンシティブな内容もよくありません。

ケースバイケースですがほとんどの人はあまりこういった話を聞かれるのは良い顔はしませんので、他のネタを選ぶようにしてくださいね。

楽しい雰囲気はあなたの心から

会話を続けるテクニックを紹介してきましたが、最も大切なことがあります。

会話を盛り上げるための最大の秘訣は、

あなた自身が楽しむこと

これが一番大切なことです。

周りのことばかり気遣って肩肘はっていると、ぎこちない雰囲気を作り出してしまいます。

人は心で思っていることは、隠そうと思っても顔に出るものです。

勘の鋭い人だとすぐにバレるので、楽しいと心から思える場をつくりあげましょう。

場を盛り上げることをゴールとするゲームをしていると考えれば、どんな場でも楽しく過ごすことができますよ。

自分がどう思われるかよりも、この場をどう作っていくかに意識を集中すると、楽しい雰囲気を作りやすくなります。

そして、楽しい雰囲気は周りへ伝染するのであなたが発信者となって楽しい空気を作っていきましょう!

まとめ

人間はコミュニケーションの動物です。

コミュニケーションが上手くいかないとストレスがかかるのは当然です。

コミュニケーションを上手くとれるかどうかで人生の質が変わってくると言っても過言ではありません。

会話を上手に続けるには心の持ち方が非常に大切になってきます。

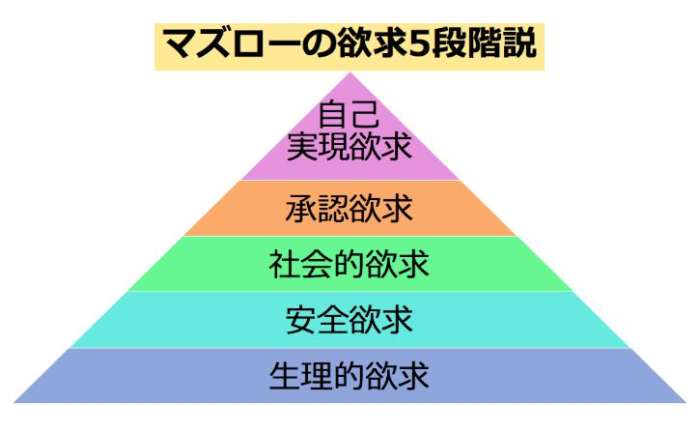

自分の心の在り方を見直すためにもNLPセミナーで心理学を学んでみてはいかがでしょうか。

NLPは心理学を実践にお取り込む段階までワークするものです。

NLPを学んでから人生が好転したという喜びの声を多く頂いております。

興味のある方はセミナーページをご覧ください。

28歳の時保険代理店業で起業し、保険会社の年間表彰に5年連続で選ばれる会社に育てる。

そのすぐ後、スタッフの半分が一気に会社を辞める事態になり「自分を変えなければ」と発起しNLPや心理学を本気で学ぶ。

『過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる』ことを知り、全国の経営者やビジネスパーソンにもそれを伝えるため、セミナー活動や研修活動をしている。

【保持資格】

全米NLP トレーナー・LABプロファイル®トレーナー

交流分析士・心理カウンセラー・行動心理士